地球環境学舎 紹介ビデオ

<2025年度>

VOICE 1

地球環境学専攻 地域資源計画論分野 博士後期課程

AMERIDYANI Adzani Ardhanareswariさん

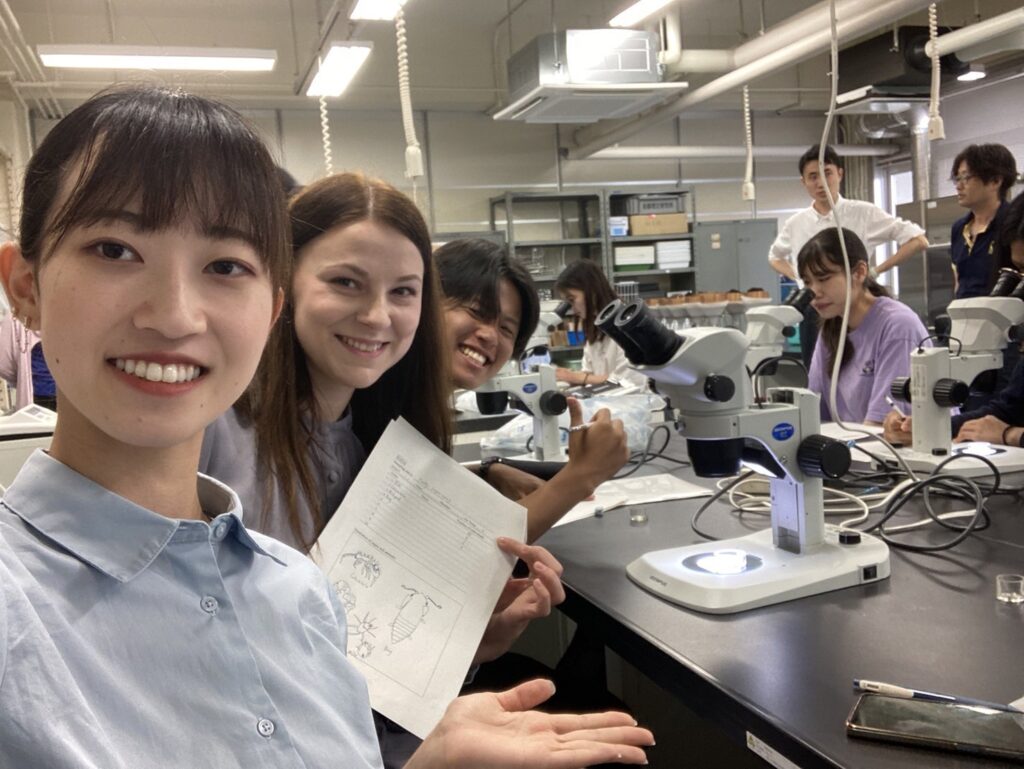

京都大学大学院地球環境学舎(GSGES)で学んできたこれまでの年月を振り返ると、この活発で刺激的なコミュニティの一員でいられたことに、深い感謝の念を覚えずにはいられません。私はGSGESで修士号を取得し、現在は博士号取得を目指していますが、ここでの経験は個人としても、また職業人としても、私自身に大きな変革をもたらしてきました。

中でも、世界中から集まった優秀な学生と、専門分野の垣根を超えて共同研究に携わる機会は、GSGESの学究生活における最も素晴らしい側面の一つだと感じています。本プログラム独自のアプローチによって、環境科学、経済学、政策学といった分野を超越した知識の統合が促され、多様な視点から現実世界の課題に取り組むことが可能となるのです。この課題への挑戦を通じて、私自身も理解力を深めることができたと同時に、地球的な問題に取り組む上で、協働力とオープンマインドがいかに重要であるかを痛感させられました。また、研究活動全体において、特に専門外の人々と関わる際に、複雑な概念を明確かつ効果的に伝えるという重要なスキルを学ぶことができました。このスキルは私の博士課程研究において必要不可欠なものであり、特に農村社会向上政策の提唱などにおいて、技術的研究と実践的応用との間の溝を埋める上で有用なスキルといえます。

また、所属する研究室では支援や協力を得られるなど、研究環境にも恵まれています。研究室の仲間たちとの啓発的なディスカッションは、クリティカル・シンキングや概念構築力を鍛えてくれます。こうした会話は、刺激的であるだけでなく、自分の研究テーマに対する理解を広げると同時に、同じ学術コミュニティに属する者同士の深い一体感を育んでくれます。仲間からのサポートは、私の人間的成長・学業成績の向上に不可欠であり、彼らとの間に育まれた協調的な雰囲気は、私にとって非常に大切なものです。

GSGESでの経験を通じて、私は学問的視野を拡大し、研究スキルを向上させることができました。私はここで得た知識を、限界農家のレジリエンス強化や、農業システム全体の変革を焦点とした農村開発に活用していきたいと考えています。また、この知識を現場に取り入れた上で、NGOや政府および国際機関と協力することにより、長期にわたる環境的・社会的持続可能性を育みつつ、農業従事者の生活向上につながる持続可能な解決策を設計・実施できるのでは、と期待しています。

VOICE 2

環境マネジメント専攻 環境経済論分野 修士課程

遠矢 浩気さん

私は明治大学農学部で学び、修士課程から京都大学大学院地球環境学舎に進学しました。現在は竹内憲司先生のもとで環境経済論を専攻し、食用昆虫の活用や社会実装に関する調査・分析に取り組んでいます。

地球環境学舎を知ったのは、学部時代の指導教員の紹介がきっかけです。進学の相談をした際、「広い視野と選択肢を持てる環境に進むべき」という助言を受け、経済学だけでなく工学や社会学、農学など多分野を横断的に学べる地球環境学舎を選びました。

入学後の日々は、期待を大きく上回る学びと発見の連続です。専門分野に加え、国籍や文化が異なる学生たちと「地球環境学」と英語という共通言語のもと、議論や発表を行う中で、新たな視点や価値観に触れるたびに驚きと感動すら覚えます。また、生態学や土木、倫理学など、これまで接点のなかった分野にも取り組むことで、新たな着眼点やアイデアが生まれ、自分の研究をさらに広げることができました。多様な先生方や学生との交流を通じ、新しい知見を得るたびに、この進学の選択が正しかったと強く実感しています。

来年度には、ラオスにおける食用昆虫の商業利用に関するフィールド実験をインターンシップとして行う予定です。未知の文化や環境での研究には困難もありますが、社会課題の解決に向けて自ら考え、一歩踏み出す経験は、成長の糧になると確信しています。

地球環境問題のような社会課題に取り組むには、異なる専門領域の人々が互いを尊重し合い、協力することが不可欠です。地球環境学舎での学びは、まさにその理念を体現しており、多面的な視野を養うための理想的な環境だと感じています。

これまでの在学生の声

<2024年度>

VOICE 1

環境マネジメント専攻 陸域生態系管理論分野 博士後期課程

OBIKE Kingston Tochukwuさん

私はこれまで、様々な学問分野に関心を抱いてきたので、ひとつの分野に限定するのではなく、多くの分野から知識を得たいと考えてきました。

のちに私の指導教員となる先生の出版物を調べているときに偶然地球環境学舎を見つけました。そこで、地球環境学舎の方針である研究の相互連携と、人類が共有する地球環境において最も論争を引き起こしている問題を解決または緩和するための学際的アプローチに共感しました。

コロナ禍真っただ中の 2021 年に修士課程に在籍していたため、社会的交流、研究協力、海外旅行は制限されていました。しかし、このような前例のない状況にもかかわらず、私は地球環境学舎が提供する環境に焦点を当てた複数の学問分野にまたがる幅広い英語による講義から学ぶ機会に恵まれました。困ったときには、多くのテーマについて自らの経験や見識を惜しみなく提供してくれる教員に相談できました。私は、インターン先として、実践的な経験を積むため、亜熱帯の楽園、沖縄県石垣市にある国際農林水産業研究センター(JIRCAS)を選びました。

現在、地球環境学舎の博士後期課程に在籍する私は、地球温暖化による農業生産と品質低下への懸念に関連して、熱帯果実(パッションフルーツなど)の栄養と土壌環境の関係に興味を持っています。日本の南西諸島の異なる土壌におけるパッションフルーツの限界を探り、その解決策を導き出すことは、これまで栽培が考えられなかった新たな地域での栽培の可能性を広げ、おそらくパッションフルーツと似た特徴を持つ他の熱帯果実についても、生産を向上させ、地球温暖化の壊滅的な影響を受けやすい地域への農家の依存を抑えることにつながると信じています。

最終的には、応用地球物理学と環境マネジメントのバックグラウンド、そして地球環境学舎が与えてくれた機会によって、地球環境問題に対する学際的な解決策を開発するために誠実に、勤勉に、そして夢中になって取り組んでいる膨大な数の研究者たちの一員となれていることに感謝しています。

VOICE 2

環境マネジメント専攻 社会基盤親和技術論分野 修士課程

緒方 里帆さん

私は工学部・地球工学科出身で、地球環境学舎修士課程に進学し、環境地盤工学分野を専攻しています。地球環境学舎での学びから大きく二つのことを得ました。

一つ目は、インプットとアウトプットが繰り返されることで、実践的で主体的な学びを得ました。授業中には発言や発表の機会が多く設けられ、学んだ知識を一度消化し、再び外に表現することができました。また、京北地域での実習が行われ、学びの場が教室だけでなく現地にも広がりました。実際の行動を通じて気づきを得ることで、学びが理論だけでなく実践を通して深まりました。このように、授業は単なる知識の受け渡しではなく、発表や実践を通して深い学びを築く場になりました。

二つ目は、物事の見方が広がったことです。異なる出身地や専門分野を持つ学生と「地球環境学」について学ぶことで、同じテーマに対して様々な考え方があることを深く実感しました。例えば、同じ土の研究でも、農学部視点と工学部視点では考え方や将来の目標が異なります。また、専門分野外の学生にと ってのアプローチも異なり、同じ学問を多くの視点から学べます。更に、経済学や教育学など、これまでに触れたことのない分野を学ぶ機会があり、三か月のインターンシップ研修ではアメリカで研究を行うことができました。これらの経験から、多様な知識や視点が身についたと考えています。

学舎に入学した際、多岐にわたる勉強と経験を得たいと思っていましたが、多様な方々と学びや経験を共有したこと、専門分野においても深く研究したこと、そして異なる視点から学べたことで、私の学びや人生は当初の予想以上に横、縦、更に奥に広がりました。今後は、この多角的な学びを活かし、入学前から抱いていた「地球環境を良くしたい」という目標を実現させたいと思います。

<2023年度>

VOICE 1

環境マネジメント専攻 人間環境設計論分野 修士課程

アウグスト セザル オオヤマさん

このエッセイでは、この島国に身を置き、希望あふれる留学生活を体験することで感化されたいとお考えの皆さん、あるいは留学を検討中の皆さんに、私が地球環境学堂・学舎(GSGES)を選ぶに至った理由として、表には見えない、親和性をもった 2 つの事柄について述べたいと思います。1 つ目は、われわれの再構築された過去―個人のものであると同時に集団的でもあります―とは苦難から逃れるための場ではなく、抗う理由の源泉であるということです。2 つ目として、すべてのものの始まりは、自分から最も遠いものに帰属していたい、何らかの外力(アイデア、プロジェクト、夢)でつながり留め置かれたい、それら外力に正当性を与え具現化しうる行為を想像し実行したいという思いを持つことにあるのかもしれないということです。

これら「挑発」の 1 つ目に関しては、GSGES 人間環境設計論分野で体験することが可能な数多くのこと(その激しさ故に言葉で語ることがとりわけ不可能な体験)を前にしたとき、この場所に身を置き感化されると決心することによって、私たちの中に自己との対話の扉が開くのだと思います。京都大学 GSGES では、同じような感性を持ち、同じような問いかけをする仲間を見つけることができます。そうして仲間と共に過ごすことで、知識のフロンティアは次第に薄まっていきます。例えば私の研究は、ブラジルと日本における土地および家屋所有権の侵害に関する一連の状況を照らし出し、それらの重要性を明らかにすることを目指しています。問題を読み解くカギとして、都市部への大規模な介入に関わるような災害に目を向けます。私は、こうした複雑な現実を背景に登場した日本や中南米、欧州の組織や集団と出会うことができました。こうした密度の濃い出会いは、特に京都大学 GSGES という共通の場所(ただしここだけではありません)で経験したプログラム、コース、日々の生活の後押しによりいっそう加速しました。

2 つ目の「挑発」に関して私にできるのは小さなことですが、私たちが見失いがちだと思うことをお伝えしたいと思います。それは、私たちが活動を行ういかなる場所においても自身の社会的責任を位置づけることはすべての基本であり、こうした責任(個人の努力に委ねられるものではあるが常に集団としての性格を帯びる)こそが夢を前に進める原動力になるということです。GSGES、そして京都大学の活気溢れる研究環境を活かすこと、さらには自分たちの判断を正当ととらえ、体験を体系化し、それを伝えることは、私たちが取り組む社会プロジェクトにも、また今後 GSGES で学ぶ皆さんにも、何らかの形で道を拓くものです。結局のところ、こうした複数の物語を反響させ交換しあうことにすべての意味があるのです。

VOICE 2

地球環境学専攻 環境調和型産業論分野 博士後期課程

森岡 たまきさん

私は京都大学農学部、情報学研究科修士を経て、地球環境学舎の博士課程に入学しました。将来、地球環境課題に関わる仕事をしたいと考えており、研究を通して環境問題に対し多面的な視点を学ぶことができる地球環境学舎への入学を決めました。

地球環境学舎で研究する魅力は社会とのつながりを意識して研究できることです。博士課程の地球環境学専攻ではインターン研修は必修ではありませんが、研究機関や民間企業の方々と研究を通してお話しする機会が多くあります。その経験から環境課題の解決と社会や経済の維持・成長の両輪を回していくために、研究者として解明すべきことは何かを意識しながら研究するようになりました。

また、多様なバックグラウンドを持った人達を受け入れる環境が整っていることも魅力です。社会人経験者や留学生など、国籍や文理を問わず様々な経歴を持つ学生さんが多いため、一から学び研究できるようにしっかりとサポートしてくれます。私も博士課程から入学し新たな研究課題を始めましたが、日常の会話も含めて小さなこと でも気軽に相談しやすい環境があるからこそ、着実に研究を進められてきたと思います。さらに様々な経歴の学生さんと対話し議論できる雰囲気が自然とあることで、日常生活の価値観から研究の着眼点まで新たな捉え方を日々学び、より多角的な視点で自分の問題意識を深めていけていると感じます。

地球環境を取り巻く課題に興味があり、実践的に学びたい・研究したいと考えている人達に広く開かれた場所が地球環境学舎だと思います。

Voices-from-Students-OBIKE-Kingston-Tochukwu-225x300.jpg)